@marceleredes

Si alguna vez te has sentido atrapado en la carrera interminable de demostrar tu valía a través de lo que tienes, no estás solo. El estatus social, un concepto tan antiguo como la humanidad misma, sigue siendo una fuerza poderosa en nuestra sociedad contemporánea.

Imagina a Juan, un profesional de 35 años que trabaja en una gran empresa. Juan siempre sintió la presión de vestir ropa de marca, conducir un coche lujoso y vivir en un barrio exclusivo. Aunque ha logrado muchas cosas, siente que nunca es suficiente. Cada compra, cada logro, parece ser una forma de validar su estatus frente a los demás.

En otro barrio está María, una joven madre que observa cómo la presión del entorno escolar de sus hijos le exige mantener un cierto nivel de vida. Ella se esfuerza por participar en actividades costosas para que sus hijos encajen en su grupo social. Sin embargo, esto genera estrés y un sentimiento constante de insuficiencia, porque cada evento social se convierte en una competencia de apariencias.

La relación entre estatus social y el hiperconsumo es evidente en el análisis de Gilles Lipovetsky, quien señala que «el consumo ha adquirido un papel central en la definición de la identidad y el estatus en las sociedades modernas». Zygmunt Bauman también aborda esta cuestión en su concepto de «sociedad de consumo líquido», según el cual los bienes adquiridos sirven para satisfacer necesidades de corta duración y obtener aprobación social temporal. Esta búsqueda constante de validación externa no solo refuerza las divisiones sociales, sino que también nos aleja de una comprensión más profunda de nuestras propias identidades.

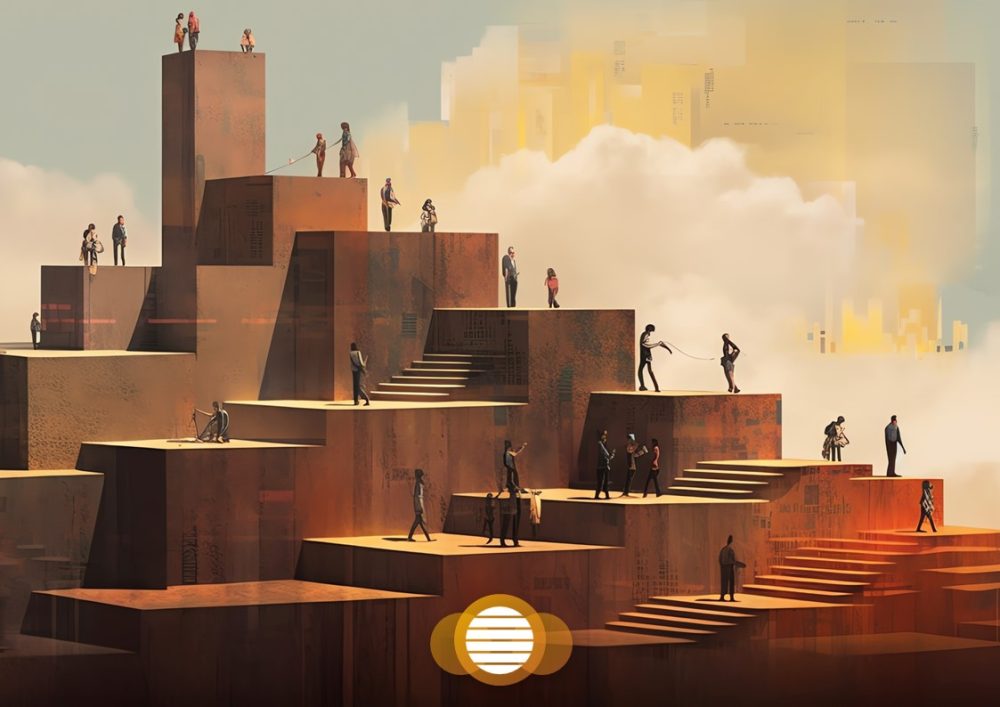

El papel del estatus social en la estratificación de una sociedad no solo no es una cuestión nueva, pues existe como una condición para jerarquizar y organizar: desde la era premoderna, como una dimensión crucial para comprender el rol de cada uno de nosotros, ajustados a normas convencionales y consuetudinarias, escritas o no. Implica no sólo un reconocimiento simbólico sino que condiciona el acceso a ciertos recursos y redes sociales que afectan el poder de acción y las oportunidades de los individuos. Si sigues la contingencia noticiosa, podrás observar cómo el estatus social representado por las élites es constantemente impugnado, siendo el prestigio el capital que sube o baja, dependiendo de la confirmación social y las narrativas construidas por medios y redes sociales. Al aumentar el zoom del microscopio, encontramos que el estatus social dentro de la sociedad actúa como una fuerza.

También articula los mecanismos de la identidad cultural y de las interacciones sociales cotidianas puesto que crea una validación. Pierre Bourdieu en su obra La distinción (1979) introduce el concepto de capital cultural para explicar cómo el estatus se vincula con los hábitos y estilos de vida. Según él, «el capital cultural es un conjunto de competencias y conocimientos socialmente valorados que se traducen en prestigio y estatus dentro de ciertas esferas sociales». Desde la prehistoria, factores como el poder, la riqueza, títulos, y otros aspectos simbólicos ritualísticos -necesariamente litúrgicos- le otorgan valor o reconocimientos a una persona en una estructura social dada, pero su energía es siempre una variable líquida y sensible: el prestigio.

Y cada sociedad produce sus propias referencias de estatus social y prestigio, incluso los autoengaños como son las teleseries, productos de consumo cultural, reflejan los efectos de este fenómeno al presentar relaciones socioafectivas que cruzan el umbral de la clase social, recreando un imaginario colectivo en el cual el estatus social en la realidad no se da: sea en el “Chavo del 8” o “Pobre Rico”, el estatus social se representa como fuente de conflicto.

En 1922, el sociólogo alemán Max Weber en su obra magna “Economía y Sociedad”, afirmaba que «las relaciones de estatus determinan en gran medida la distribución de poder dentro de una comunidad», un concepto que resuena fuertemente en nuestra actualidad porque el estatus social en las sociedades humanas, desde que existen, han organizado y jerarquizado el poder y la riqueza en función de ciertos criterios; a) el estatus adquirido por la condición de nacimiento, raza, sexo, clase social o castas en sociedades no occidentalizadas, y b) es adquirido a lo largo de la vida a través del nivel educativo, el éxito económico y los logros individuales.

Como sea, en las sociedades contemporáneas, el concepto de estatus social está intrínsecamente ligado al fenómeno del hiperconsumo. En su obra “La felicidad paradójica (2006)”, Lipovetsky caracteriza la búsqueda de experiencias de compra que no están motivadas tanto por la necesidad, sino por el deseo de proyectar una imagen, una identidad que en la dimensión digital se convierte en un acto simbólico mediante el cual los individuos construyen y exhiben su estatus social: los bienes adquiridos sirven para satisfacer necesidades de corta duración y obtener aprobación social temporal, lo que hace que la construcción de estatus sea más frágil y fugaz, como si necesitara ser “recargada” para agradar, lo que a su vez contribuye a estructurar las relaciones sociales en función de las diferencias en el poder adquisitivo o el acceso a productos simbólicamente valorados.

Desafortunadamente, dentro de las consecuencias negativas del estatus social, es relevante considerar sus efectos en fenómenos asociados. Tal es el caso de la discriminación o la desigualdad frente a valores positivos como el mérito; el roteo, mirar de pies a cabeza o ser aceptados en comunidades, lo que habla de que este concepto, curiosamente, no discrimina en su puesta en práctica respecto de un puesto o un estatus, existe inclusive dentro de la cárcel o en una manada de lobos.

Y tú qué crees… ¿es ético que las posibilidades de movilidad de un individuo estén predeterminadas por factores que están fuera de su control, como su lugar de nacimiento, raza, género o colegio donde estudió? ¿O es peor reproducirlas una vez alcanzada cierta posición de poder y prestigio? Convengamos que el marketing y la publicidad, conociendo esta compulsión humana, la usa como una ficción: un retrato para el ego y una señal para los demás.